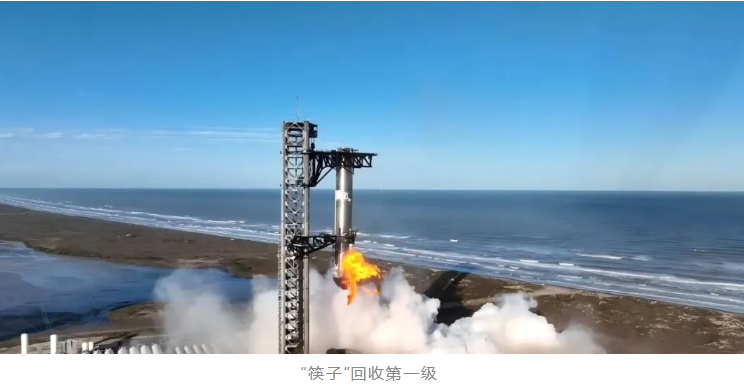

1月17日6时37分,SpaceX公司的“星舰”进行了第七次试飞,再次利用发射台上的“筷子”机械臂成功回收第一级。然而,V2版“星舰”第二级分离后在空中爆炸,诸多改进措施未经受检验,也未按计划释放模拟V3版星链卫星。这意味着“星舰”进度再次延迟,后续面临更多考验。

时序变化 可靠回收

按计划,“星舰”第七次试飞流程与之前相似,仍是绕地球不足一圈的跨大气层亚轨道任务:第一级借助发射台上的“筷子”机械臂完成回收;第二级应该在亚轨道释放模拟V3版星链卫星,再入大气层,溅落于印度洋。

本次发射的“星舰”第一级编号B14,属于较成熟的V1版产品,与之前两次试飞的第一级技术状态基本一致。编号S33的第二级是首枚V2版“星舰”第二级,经过多项改进,特别是推进剂加注量增加25%,导致本次“星舰”试飞的各环节时序发生变化。

比如,驱动第一级返回发射台的发动机关机提前近10秒。这是因为第一级飞行时序不变,第二级的推进剂增加,造成“星舰”飞行加速度下降。两级分离后,第一级距离发射台更近,导致调头飞回所需的时间减少。

此前,在“星舰”第六次试飞中,尾流“吹歪”发射台顶部天线,导致“筷子夹火箭”取消。此次试飞前,为了提高回收第一级的可靠性,SpaceX公司特意加固了相关设备,强化防护措施,又在“筷子”机械臂上增设多个传感器,提升测距精度。按照安全确认程序,在第一级返回发射台的过程中,系统会不断检查发射台和第一级的状态,一旦出现栅格舵卡涩、推进剂泄漏、有人意外闯入着陆安全区等异常情况,第一级将调整姿态并坠毁在无人区域。

事实上,本次“星舰”第一级回收过程顺利。长达20米的“大筷子”机械臂及时闭合,精确地钩住了第一级的回收挂点,证明相关回收技术基本上稳定可靠。此外,第一级回收后,泄放残余推进剂的时间缩短,以便尽快“插”回发射台进行整备。将来,这枚第一级有可能经过检测和翻修后再次发射,验证重复使用能力。

值得一提的是,本次发射的“星舰”第一级安装了1台曾参与“星舰”第五次试飞的猛禽2发动机。这是“星舰”首次重复使用发动机。

全面改进 功败垂成

从表面来看,V2版“星舰”似乎变化不大,仅加高2米,也就是增加了一个不锈钢筒段。不过,根据SpaceX公司披露的信息,V2版“星舰”第二级至少实施了6个方面改进。遗憾的是,第二级“提前”爆炸,未充分检验改进措施。

其一,前翼面大改。具体来说,前翼面面积更小,位置向背风面移动,有助于缓解再入大气层时遭受热流积聚、冲击,降低了热流峰值,还简化了执行机构与隔热瓦铺设工作,避免翼面被烧穿。

其二,推进系统优化设计。V2版“星舰”第二级的推进剂增加25%,从1200吨增至1500吨。此外,输送推进剂的管路增设真空夹套,提升保温能力,又配备了全新的推进剂输送系统,改进了控制管路阀门与传感器的系统,便于执行长时间在轨任务。

其三,载荷空间缩小,配备“星链”分配器。虽然第二级拉长,但因推进剂贮箱扩大,载荷空间反而缩小。不过,考虑到“星舰”短期内没有大体积载荷发射需求,主要用于部署“星链”,因此合理分配级间比、提升有效运力是更加紧迫的工作。V2版“星舰”第二级配备了“星链”格架、输送和释放装置,理论上可以像发扑克牌一样将平板状星链卫星释放出去。

其四,航电设备重新设计。未来,“星舰”可能执行一系列复杂任务,航电设备有必要增添更多功能与冗余。具体升级项目涉及性能更强的飞控计算机,整合“星链”、GPS及备用射频通信功能的集成天线,重新设计的惯性导航与星敏感器,负责向第二级24个高压作动器分配数据并供应2.7兆瓦电力的智能电池与电源管理系统等,还增设了30多个摄像头,以便工程师监测“星舰”各项指标。

未来,借助“星链”,预计“星舰”在发射各阶段均能以超过120兆比特/秒的速率传输实时高清视频与遥测数据,为快速迭代提供宝贵资料。

其五,热防护系统更新。V2版“星舰”采用了新一代隔热瓦,边缘进行了打磨与收窄处理,增设了备用层,以防部分隔热瓦缺失或受损。同时,部分表层隔热瓦被故意拆除,目的是对各处脆弱区域的热防护性能进行压力测试,又引入了多种金属隔热瓦方案,包括具备主动冷却功能的潜在替代材料。第二级侧面还安装了不承力的“非结构性”捕获装置,测试防热性能,为回收作准备。

然而,在本次试飞中,第二级非加压区表面出现了小块撕裂破损现象,导致推进剂大量泄漏、发动机附近压力异常,后翼面转轴处有火焰漏出。这些异常的原因有待调查。

其六,科研人员特意设计第二级再入弹道,希望使翼面在最大再入动压点承受极限压力,为后续实用化发射“星舰”留出更大的裕度,但这项工作只能在下次试飞中检验了。

延期难免 挑战重重

本次试飞中,“星舰”第二级没来得及释放10颗模拟V3版星链卫星,就在空中爆炸。不过,这足以体现SpaceX公司使用“星舰”部署“星链”的急迫性。

目前,“星链”组网主力是迷你V2版卫星,包括支持直连手机的型号,本质上属于被“星舰”进度耽误的过渡版。“星链”终端销售已接近500万套,随着手机直连业务铺开,预计后续用户会加速增长,星座大力扩容势在必行,再考虑到旧型号卫星陆续退役,“星舰”必须尽快成为发射“星链”的主力。

V3版星链卫星单星预计达到1.5~2吨,设计下载速率1太比特/秒,上行速率160吉比特/秒。未来,“星舰”每次组网发射将提供60太比特/秒的带宽,相当于单次部署近60颗V3版星链卫星,也就是向近地轨道投送90吨以上载荷。要知道,截至今年1月中旬,星链卫星累计发射7700多颗,星座总带宽约350太比特/秒,由此可见“星舰”部署V3版星链卫星的意义。

同时,在“星链”帮助下,“星舰”能够克服黑障,支持高清直播,实时传输大量试验数据,加速迭代进化。

“星舰”第七次试飞受挫,进度延期在所难免,而今年其后续任务更加繁重,众多挑战不容忽视。

首先,SpaceX公司需要全面排查V2版“星舰”第二级,完善设计、制造工艺等。其次,配备集成式热分离结构的V2版“星舰”第一级迟迟未亮相。为了进一步提升运力,弥补增重损失,预计V2版“星舰”第一级会将发动机从33台增加到35台。

第三,按照“阿尔忒弥斯计划”进度,今年两枚“星舰”第二级将在轨对接,尝试测试百吨级推进剂在轨转移,为载人登月舱奔月打下技术基础。

另外,SpaceX公司曾计划今年发射“星舰”25次。如今看来,其雄心壮志蒙上阴影。而且,这必须在“星舰”两级完全回收、可靠复用的前提下才有经济意义,

更大的挑战是,SpaceX公司规划在2026年执行无人版“星舰”火星探测任务,争取“空船”着陆火星,预计途中需加注推进剂5次左右。这项任务的技术挑战相当艰巨,涉及在轨大规模加注推进剂、深空环境长期运行及通信、火星大气再入等。

为了完成这些任务,“星舰”需要尽快使用多座发射台进行高频次周转、发射。近期,2号发射台的设计改进曝光,“水冷钢板”被相对传统的“水冷导流槽”替代,发射台上的固定点火机构有可能重新被集成到火箭中。未来,起飞推力近万吨的V3版“星舰”有望在这里腾空。

总之,今年“星舰”将挑战回收第二级、投送载荷入轨、高频次发射和复用、大规模在轨加注低温推进剂等。为了消除第七次试飞暴露的缺陷,SpaceX公司需要尝试更好的热防护方案,提高“星舰”的效能和可靠性,争取早日拥有史上首款完全重复使用的天地往返工具。

评论 (0人参与)

最新评论